Descargo de responsabilidad

Esta publicación expresa la posición de su autor o del medio del que la recolectamos, sin que suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en la misma. Europa Laica expresa sus posiciones a través de sus:

El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.

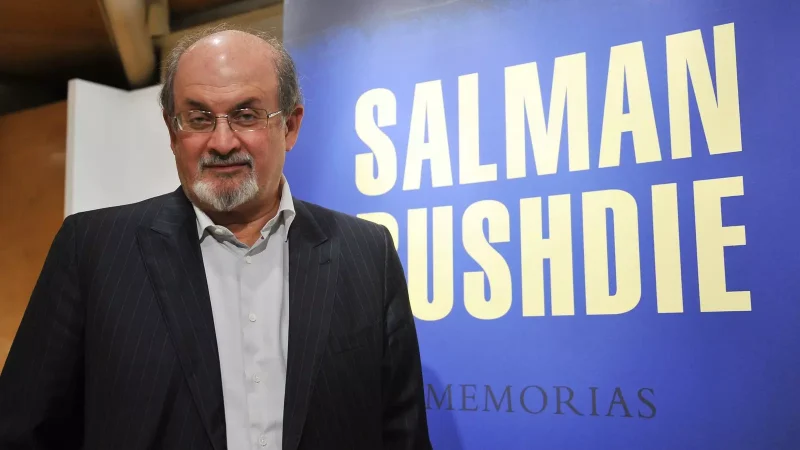

El escritor Salman Rushdie tuvo que vivir bajo constante vigilancia policial y cambiando continuamente de domicilio tras la fetua que pronunció contra él Jomeiní en 1989

«¿Cómo se siente al saber que acaba de ser sentenciado a muerte por el ayatolá Jomeini?», le preguntó a bocajarro la periodista de la BBC. Era una llamada telefónica inesperada aquella mañana del día de San Valentín. «No sienta bien», fue lo que acertó a responder el escritor. En realidad lo que pensó fue ‘soy hombre muerto, según cuenta en sus memorias. Nada más colgar, en un gesto pueril corrió escaleras abajo para atrancar los postigos de las ventanas y echar la llave de la puerta de entrada. De esa forma se enteró Salman Rushdie de que la vida que había llevado hasta entonces se había acabado y empezaba otra más tenebrosa. Durante años tendría que vivir bajo constante vigilancia policial, cambiando continuamente de domicilio, con los contactos y actividades estrictamente limitados por razones de seguridad, lo que supuso entre otras cosas perderse buena parte de la infancia de su hijo.

Los problemas con el libro habían empezado unos meses antes, tras su publicación en septiembre de 1988. Los versos satánicos era su cuarta novela y había sido bien recibida por la crítica, llegando a finalista del prestigioso Booker Prize para obras de ficción. Rushdie siempre pensó que el incendio prendió en la India, donde el libro fue prohibido a principios de octubre. La prohibición se extendió en pocas semanas a Sudáfrica, Pakistán, Arabia Saudí, Egipto, Catar, hasta alcanzar una veintena de países; algunos de esos gobiernos incluso maniobraron para que la novela fuera censurada en el Reino Unido. Atacado como blasfemo por representantes musulmanes de diferentes países, se convocaron manifestaciones en ciudades británicas en las que se quemó públicamente el libro, exhibiendo pancartas contra el ‘Satán Rushdy’; también se iniciaron las amenazas de bomba contra librerías. Los incidentes más graves con todo ocurrieron en Islamabad y Cachemira, donde los disturbios provocaron muertos y decenas de heridos, que dieron al asunto notoriedad internacional.

Pero nada de eso es comparable a la fetua, que lo cambió todo. Muchos nos familiarizamos por entonces con la palabra, que vino a convertirse en sinónimo de condena a muerte. Porque eso era el decreto religioso dictado por el guía supremo de la República Islámica de Irán. Vale la pena reproducirlo:

‘Comunico al orgulloso pueblo musulmán del mundo que el autor del libro Los versos satánicos –libro escrito contra el Islam, el Profeta y el Corán– y todos los que hayan participado en su publicación conociendo su contenido están condenados a muerte. Pido a todos los valerosos musulmanes que los ejecuten allí donde los encuentren para que nadie se atreva a insultar de aquí en adelante las sagradas creencias de los musulmanes’.

Resulta pasmoso que hablemos de ‘condena’ y que un clérigo dicte una supuesta ‘sentencia de muerte’ contra un escritor (o quien sea) por blasfemia. Más aún, la fetua es un pronunciamiento legal sólo allí donde rige la ley islámica. En este caso el viejo clérigo ejercía también como jefe de Estado y en esa doble función se arrogó una suerte de potestad jurisdiccional universal que le permitía dictar sentencia contra un ciudadano de otro país, llamando a millones de creyentes para que lo asesinaran dondequiera que se encontrara. Conviene señalarlo cuando se aborda el ‘caso Rushdie’ como un asunto de libertad de expresión o artística. Lo es, sin duda, pero aquí hay mucho más en juego que los límites de ese derecho o la sanción legal de blasfemias y ofensas. Es difícil imaginar un ataque más radical contra los cimientos mismos de la vida civilizada y los valores de la Ilustración (disculpen la redundancia).

La fetua fue acompañada por una sustanciosa recompensa de tres millones de dólares para quien llevara a cabo el asesinato del autor de Los versos satánicos o de cualquiera que hubiera participado en la publicación.

La fetua fue acompañada por una sustanciosa recompensa de tres millones de dólares para quien llevara a cabo el asesinato del autor de Los versos satánicos o de cualquiera que hubiera participado en la publicación. Conocemos bien el siniestro reguero de sangre que ha dejado: el traductor al italiano fue acuchillado en 1991 en su casa; días después el profesor Hitoshi Igarashi, especialista en cultura islámica y traductor al japonés, fue asesinado en su despacho de la universidad; en 1993 una multitud furiosa atacó el hotel donde se hospedaba el traductor turco, Aziz Nesin, quien salvó la vida, aunque perecieron 37 personas en el ataque; ese otoño fue tiroteado al salir de casa el editor noruego de la novela; y un tétrico etcétera que llega hasta el apuñalamiento con saña del propio escritor el pasado agosto, cuando se disponía a dar una conferencia en Chautaqua.

Aunque portavoces oficiales del régimen iraní hicieron con el tiempo declaraciones en el sentido de que no buscarían cumplir la fetua (generosa concesión: ¡no emprenderán, al menos públicamente, el asesinato de ciudadanos extranjeros!), lo cierto es que ésta sigue en vigor. Según pretextan, sólo podría revocarla el propio Jomeiní, quien falleció al poco de dictarla. Es más, la recompensa no sólo se ha mantenido todos estos años, sino que ha ido en aumento. Que los medios iraníes hayan celebrado ahora el brutal ataque contra Rushdie tampoco parece desmentirlo.

De lo que no cabe duda es que el affaire de Los versos satánicos marcó un antes y un después, pues hizo emerger problemas que marcarían las décadas siguientes, como el auge del extremismo islámico y los límites de la tolerancia en una sociedad plural. En el mundo que salía de la Guerra Fría cobró fuerza inesperada el fanatismo religioso y se inició la persecución contra artistas y escritores en nombre del Islam, de la que tantos ejemplos hemos tenido, del asesinato del cineasta Theo van Gogh a la matanza en las oficinas de Charlie Hebdo. Como se ha ido extendiendo la idea de que en una sociedad diversa es necesario restringir la critica y discusión acerca de las creencias de ciertos colectivos, todo ello en nombre del respeto por las identidades comunitarias y los sentimientos religiosos.

Hubo quien lo tuvo claro desde el principio, como Cristopher Hitchens. Según cuenta en sus memorias, desde el momento en que supo de la fetua sintió que aquella batalla le concernía por completo, pues ‘era un asunto que enfrentaba todo lo que odiaba contra todo lo que amaba’. De un lado, la teocracia, el oscurantismo, el fanatismo, la censura y la violencia; del otro, la literatura, la ironía, los derechos del individuo y la libertad de creación y discusión. Por eso era desoladora la movilización de masas enardecidas en las calles de Gran Bretaña, demandando menos libertad y más censura, quemando libros y exigiendo la cabeza de un escritor. Siendo un espectáculo ‘profundamente reaccionario’, que esa turbamulta estuviera compuesta por gentes de piel más oscura ‘no debería haber supuesto la menor diferencia’. Pero vaya sí la supuso, como explica con lujo de detalles en Hitch-22.

De un lado, la teocracia, el oscurantismo, el fanatismo, la censura y la violencia; del otro, la literatura, la ironía, los derechos del individuo y la libertad de creación y discusión.

Porque las reacciones tanto en la política como en el llamado ‘mundo de la cultura’ distaron de ser unánimes en apoyo del autor perseguido. Muchos conservadores, incluyendo miembros del gobierno de Thatcher, no escondieron su disgusto por el escritor, con el reproche de que ‘él se lo había buscado’. Hubo líderes religiosos a los que importaba más la blasfemia que la oferta de pago de un Estado por matar a un escritor; no faltaron quienes jugaron la equidistancia, como el rabino principal de Gran Bretaña, para quien ‘tanto Rushdie como el ayatolá habían abusado de la libertad de expresión’. Desde la izquierda escritores y algún filósofo protestaron porque el ‘caso Rushdie’ había intensificado los sentimientos de hostilidad contra los musulmanes, cuando no se le responsabilizaba por la pérdida de vidas humanas. El sibilino Tariq Modood llegó a escribir que Rushdie debería dejar de quejarse por la fetua, pues ésta habría servido para demonizar a los musulmanes. Ese tipo de discursos, que difumina la responsabilidad del perseguidor o la desplaza hacia la víctima, se ha vuelto terriblemente familiar.

Si alguien sobresale en todo este drama siniestro ha sido el propio Rushdie, pues ha venido a encarnar como pocos la defensa de la literatura y la libertad de expresión. Como dejó dicho su amigo Hitchens, ‘si hay que defender la literatura y la ironía hasta la muerte, está bien tener a un individuo soberbiamente leído e irónico como ejemplo’. De ese amor por la literatura da cuenta el hecho de que escogiera ‘Joseph Anton’ (por Conrad y Chéjov) como nombre en clave mientras tuvo que ocultarse. De su ejemplo podríamos aprender que la literatura necesita de libertad, pero ésta a su vez no sería posible sin la valentía para tomársela. Para ello, según ha escrito, siempre hay que ‘partir de la presunción de libertad’, ‘sin dejar que el miedo nos gobierne, por asustados que estemos’.

Sus memorias tienen por eso un final espléndido, cuando el escritor sale a la calle sin escolta policial y pide sencillamente un taxi para ir adondequiera. En la vida, como sabemos, los finales rara vez son tan buenos.