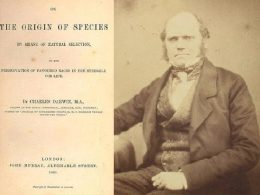

Cartel en apoyo de Suu Kyi en una tienda de Yangón, la antigua capital de Myanmar, este jueves. LAUREN DECICCA GETTY

Budismo y nacionalismo van de la mano en varios países del sudeste, lo que causa estragos en las minorías étnicas y religiosas, como los rohinyás birmanos

Nada más lejos de la beatitud que las nubes de incienso y las cansinas salmodias de los monjes budistas de Myanmar, la antigua Birmania. En tácita connivencia con los militares —los mismos que mantuvieron bajo arresto domiciliario durante años a la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi y de quien luego se sirvieron para blanquear su régimen y darle una pátina de apertura—, los religiosos se han convertido desde 2012 en verdaderos cruzados contra la minoría musulmana rohinyá (un 4% de la población), y lo han hecho de una manera organizada, sistemática, como escuadrones de la muerte en apariencia pacíficos, con sus túnicas de color naranja. Quien juzgue exagerada la comparación, puede comprobar sus terroríficos desmanes en el documental El venerable W., de Barbet Schroeder.

El cineasta escogió al monje Wirathu, conocido como el general azafrán, para completar su trilogía sobre el mal, esa materia tan viscosa como cinematográfica. Líder del movimiento nacionalista y antimusulmán 969, Wirathu, sin complejos a la hora de presentarse como el Bin Laden birmano, tuvo las manos libres durante más de un lustro para sembrar el odio desde el púlpito de Facebook, que finalmente cerró su cuenta en 2018 cuando la persecución de los rohinyás —considerada intento de genocidio por la ONU— desbordaba los titulares.

El masivo éxodo rohinyá, ejemplo de manual de limpieza étnica, vino a revelar el oscuro engranaje del poder en Birmania: los militares entre bambalinas, la censura y el control gubernamental de la información —dos periodistas fueron encarcelados durante meses por investigar una matanza de rohinyás—, la preservación del sistema ante las crecientes inversiones extranjeras, con China a la cabeza. A este cenagoso equilibrio ha contribuido decididamente la Nobel de la Paz, que llegó a decir públicamente que los negocios siempre estarán por encima de los derechos humanos como si fuera una verdad natural, revelada. Cierto que Suu Kyi sigue calificando a los rohinyás de terroristas, pero también conservando el preciado galardón sin que los continuos reclamos de activistas internacionales hayan logrado hacer entender al comité noruego lo contaminante que resulta su ejemplo.

Cuando el drama rohinyá permanecía ignoto para gran parte del mundo, la revista Time dedicó al general Wirathu su portada en 2013 con el subtítulo “Cómo los monjes militantes están alimentando la violencia antimusulmana en Asia”. Porque no solo en Birmania el budismo se ha convertido en vehículo del nacionalismo de Estado, o viceversa, causando estragos entre las minorías. También en Laos, donde el budismo ha ahormado el socialismo del régimen, y a la inversa; en Sri Lanka, con un arduo equilibrio de etnias y confesiones y cuya minoría musulmana vive atemorizada desde los atentados de abril, reivindicados por el Estado Islámico. O, en fin, Tailandia, donde los monjes gozan de pleitesía absoluta mientras la insurgencia de la minoría musulmana malaya se desangra en choques con el régimen —budista, obviamente— desde 2004.