Descargo de responsabilidad

Esta publicación expresa la posición de su autor o del medio del que la recolectamos, sin que suponga que el Observatorio del Laicismo o Europa Laica compartan lo expresado en la misma. Europa Laica expresa sus posiciones a través de sus:

El Observatorio recoge toda la documentación que detecta relacionada con el laicismo, independientemente de la posición o puntos de vista que refleje. Es parte de nuestra labor observar todos los debates y lo que se defiende por las diferentes partes que intervengan en los mismos.

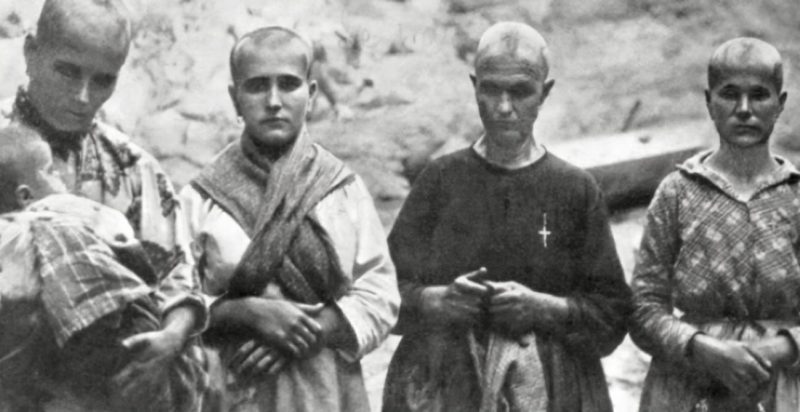

A la acción de las milicias falangistas y los Consejos de Guerra sumarísimos se sumaron las penas y castigos impuestos por las comisiones depuradoras, las comisiones de incautación de bienes y los tribunales especiales de Represión de la Masonería y Responsabilidades Políticas

Aquel verano comenzó la que habría de ser la peor tragedia de la historia contemporánea de España. Nadie sabía cómo iba a terminar. Ni los partidarios, ni los enemigos de la republica tenían la menor idea de cuál habría de ser el número de víctimas sobre el que iba a levantarse la posterior dictadura. Los militares que planearon la rebelión contra la II República como un golpe de estado fulgurante creían que la sublevación duraría pocos días. Pero la resistencia republicana abortó sus pretensiones y el fracasado golpe de estado derivó en una guerra civil que se alargó durante 33 meses.

La represión practicada desde el verano de 1936 en el territorio controlado por los rebeldes adoptó varias formas con ritmos e intensidades adecuadas a las diferentes circunstancias de cada territorio. En zonas donde triunfó la rebelión, la población fue víctima de la aplicación de todas las formas de represalias. La represión física consiguió la destrucción de los cuadros de los partidos del Frente Popular, de los sindicatos obreros y de las organizaciones masónicas, sin dejar de lado a los partidos moderados y a las personalidades independientes con prestigio izquierdista o liberal. Pero a la amplísima nómina de encarcelados, ajusticiados, asesinados y huidos, hay que sumar la población represaliada por efecto de la represión fría: los castigados con incautaciones, desposeídos de su patrimonio, condenados al destierro o sancionados con multas brutales, y los funcionarios separados definitivamente o trasladados forzosamente fuera de su región. A la acción de las milicias falangistas y los Consejos de Guerra sumarísimos se sumaron las penas y castigos impuestos por las comisiones depuradoras, las comisiones de incautación de bienes y los tribunales especiales de Represión de la Masonería y Responsabilidades Políticas. A la penalidad directa producida por comisiones depuradoras, incautadoras y tribunales especiales , hay que añadir una rebaja no expresa de derechos y una verdadera desclasificación para la vida ordinaria, un marcaje y un rechazo social que hace que muchos profesionales, una vez cumplido el castigo de pérdida de sus empleos, sufridas las incautaciones, el traslado forzoso, la inhabilitación o el pago de una fuerte multa, tengan que trasladarse fuera de su región para trabajar y ejercer sus profesiones. Si la represión física incidió sobre los adversarios más directos del nuevo régimen, el miedo producido por las restantes formas de represalias permeabilizó socialmente la violencia política entre amplias capas de la sociedad, funcionando como un importante agente psicológico de acción social.

El conjunto de medidas represaliadoras no cumplió una función únicamente punitiva, sino también preventiva, así se recoge en los preámbulos justificativos de la legislación represiva. Los distintos tipos de castigos no pretendían solamente la eliminación física y la inhibición de la capacidad de resistencia del enemigo, estaban destinados también a impedir el futuro rebrote de organizaciones adormecidas por la clandestinidad, cortando de raíz el apoyo que las pudiese reactivar una vez la guerra hubiese acabado.

Pero la represión no fue únicamente un recurso para impedir y desanimar comportamientos de disidencia u oposición. También fue un mecanismo de control social para modelar y ajustar las conductas de la población. Entendiendo por Control social el sistema de coerción empleado desde el poder para conseguir una conformidad sumisa de la población con los valores ideológicos que sirven de justificación y sostén a ese poder. Dentro de los mecanismos de control social se incluirían los refrendos positivos y negativos ; los mecanismos que inducen las conductas de cumplimiento de los códigos que el poder establece como apropiados, pero también el conjunto de castigos y penalizaciones producidos por su incumplimiento.

La extensión de la represión a otros ámbitos que desbordaban la penalidad privativa de libertad y el ajusticiamiento con muerte influyó también sobre aquellos que no la padecieron directamente. Para los indiferentes -ajenos a cualquier inquietud política- castigados por las privaciones y preocupados por asegurar la supervivencia de sus familias, el final de la guerra no era la oportunidad de construir el Estado Nuevo, sino la ocasión de reencontrarse con la familia que faltaba, con los hijos y maridos que volvían del frente. En esta población deseosa de ver el fin de la Guerra se extendió la percepción de que la paz – a pesar de las renuncias que llevaba aparejada- era lo único que de verdad importaba.

La guerra fue la primera y principal circunstancia para levantar la futura “mayoría silenciosa”, pero no la única. El miedo, construido sobre la voluntad de sobrevivir sin problemas de los familiares de los represaliados, se convirtió en una forma engendradora de pasividad, un componente más de los mecanismos de control social y político. El temor extendido entre amplias capas de la sociedad y el silencio preventivo derivado de ese temor se constituyó en pauta conformadora de las relaciones sociales, en eficaz instrumento de desmovilización de la población, en recurso creador de pasividades sumisas y en mecanismo constructor de un individualismo inhibidor de respuestas colectivas críticas.

La construcción de esta cultura del silencio empezó con el propio acto de la rebelión. Durante los primeros meses de la guerra son muchos los bandos militares sobre reuniones de personas y emisiones de opiniones sobre la marcha de la guerra, en los que se castiga con rigurosas multas las conversaciones en las que se emitiera cualquier opinión “derrotista.” Cualquier opinión podía ser causa de un severo castigo. Esta presión fue mayor en las zonas rurales donde los espacios de ocio, las fiestas locales y las celebraciones políticas religiosas, estaban más vigilados y sometidas a la escrupulosa e inquisitiva mirada del resto de la comunidad. La prensa de la época hacia propaganda del silencio y animaba a desenmascarar al enemigo interno.

La política del miedo buscaba la producción del silencio y el sometimiento. El miedo se transformó en una experiencia que aislaba a los individuos que no podían exteriorizarlo sin censurar el poder que lo había puesto en circulación. Existía una imposibilidad de narrar la experiencia de las víctimas más allá de los allegados directos. En la España que salió de la guerra civil hablar de los republicanos represaliados se transformó en un tabú. El silencio se impuso como una táctica de sobrevivencia. Numerosísimos son los testimonios de mujeres de asesinados, perfectamente conocedoras de las circunstancias en las que se cometieron los ajusticiamientos extrajudiciales, que deciden acallar los nombres de los culpables y no transmitirlos a sus hijos. Evitar trasladar al entorno social inmediato el dolor mediante la palabra fue una interdicción escrupulosamente cumplida por las familias. Los relatos testimoniales sobre este tabú son abundantísimos, no había normas explicitas en este sentido, no hacía falta, en las familias se interiorizo intuitivamente el riesgo que se corría cuando se incumplía la interdicción. Esta privatización del sufrimiento y el dolor fue expresión de la adaptación de la población a este entorno de temor producido por la actuación de los distintos mecanismos represaliadores. Las víctimas de la represión únicamente podían aspirar a mantener una memoria silenciosa de la violencia sufrida, esa memoria no renunciaba al recuerdo privado de los hechos, los limitaba al ámbito sentimental en el que quedaban obligatoriamente constreñidos por efecto de la imposibilidad de articularlos política y socialmente.

El fenómeno represivo considerado en su distintas modalidades funcionó con carácter sistemático y jerarquizado, un proceso de coerción social que actuó en una multiplicidad de direcciones coordinadas doctrinal, policial e institucionalmente entorno a un claro objetivo en el que se integraban todos los organismos represaliadores. En cierta forma podríamos hablar, así ya lo han hecho algunos historiadores, de una red en la que se trenzaban multiplicidad de ámbitos judiciales para atrapar la disidencia. El régimen se aseguraba con este sistema de complementariedades – el mismo comportamiento podía ser penalizado varias veces por vías distintas- que diferentes instancias represivas alcanzasen con sus castigos y sus derivadas espectrales de miedo, al mayor número de republicanos.

La represión fría o complementadora fue un proceso complejo, contó con todo un corpus legal específico, un gran aparato estatal de vigilancia e información formado por miles de funcionarios, informantes y delatores, y una gran cantidad de organismos creados al efecto: tribunales civiles especiales, juzgados especiales, comisiones depuradoras, comisiones incautadoras. Esta represión fue un conjunto poliédrico que para poder ejecutarse con el nivel de concreción y extensión con el que se llevó a cabo, precisó someter a las víctimas, no solo a las directas sino también a sus familiares a una vigilancia total sobre sus conductas y antecedentes. El carácter imprevisible en la aplicación de la represión- muchos de los comportamientos represaliados desbordaban las figuras delictivas de las leyes- y el amplio sobrepasamiento de los plazos temporales establecidos para la finalización de los procesos de investigación sobre los antecedentes y conducta de las víctimas, produjo la asimilación colectiva de una violencia de conclusión no previsible.

El carácter, a nuestro juicio inequívocamente complementario, entre las llamadas represión caliente y fría se evidencia en el hecho de la existencia de una relación inversamente proporcional entre la cronologización de las intensidades de ambas. La represión física extrajudicial decayó cuando entraron en funcionamiento los mecanismos de represión judiciales y administrativos. La consolidación de la represión fría se produce cuando periclita la intensidad de la represión caliente, dando lugar a una dinámica represiva de sustituciones y relevos. A partir de 1937 en las provincias de la retaguardia franquista la proporción de penas de muerte va descendiendo en comparación con el número de penas de prisión dictadas por los Consejos de Guerra, éstas a su vez disminuyen numéricamente cuando entra en pleno funcionamiento la represión complementaria secundaria. El ritmo de ejecuciones de pena de muerte dictadas por los Consejos de Guerra en las provincias que se incorporan al bando franquista cuando la guerra está terminando decayó rápidamente a partir de 1941, cuando están funcionando a pleno rendimiento las jurisdicciones especiales de Responsabilidades Políticas y Masonería. Semejante circunstancia se produce en paralelo a la entrada en vigor de las sucesivas leyes de concesión de libertad condicional, de 1941, 1942, y 1943, que hacen que la población reclusa de las cárceles disminuya notablemente. Es el mismo periodo de tiempo, a su vez, en el que confluye la intensificación de las acciones represivas de las comisiones depuradoras. Nos encontramos ante una violencia política multifacética, sistematizada, y versátil, que diversifica sus repertorios de represalias, y se adapta a las necesidades inherentes a su propia implementación.

A esta complementariedad externa habría que añadirle una segunda, o interna: la complementariedad represaliadora existente entre la depuración administrativa, la imposición de multas, las inhabilitaciones y destierros dictados por los Tribunales de Responsabilidades Políticas y los encarcelamientos impuestos por el Tribunal de la Masonería. Un mismo comportamiento delictivo era juzgado y condenado por jurisdicciones distintas; produciéndose una acumulación de penas económicas, laborales y privativas de libertad concurrentes en la misma persona. En el caso de que ésta hubiera fallecido, el castigo económico o la incautación total de bienes era “heredado” por los cónyuges e hijos de las víctimas. La normativa que regulaba las incautaciones establecía la existencia de castigos contra el “caudal familiar”y en consecuencia la responsabilidad política se mantenía más allá de la muerte del culpable. Las sanciones económicas habían de ejecutarse, aunque el responsable hubiese fallecido- antes de iniciarse el procedimiento o durante su tramitación- con cargo a su caudal hereditario. Esta proyección de la culpa sobre los familiares se prolongó incluso más allá de la existencia de las leyes represaliadoras que la contemplaban; hasta bien entrados los años 60. La solicitud de indulto de responsabilidades políticas realizada por los familiares del fallecido llevaba aparejada la apertura de expedientes informativos en los que eran analizados con todo tipo de detalles las conductas sociales, políticas y religiosas de los solicitantes. En la nueva investigación había que comprobar en qué medida el castigo impuesto había producido una modificación de las conductas. La totalidad de la vida del peticionario era nuevamente expuesta a una disección total en la que participaban con sus informes vecinos, alcaldes de barrio, párrocos. El control de la conducta se ejercitaba hacia y desde todas las direcciones sociales, desde los centros de trabajo, desde el vecindario, sobre los propios familiares. La responsabilidad política se trasladaba, por efecto de la petición de indulto, a los deudos de los castigados. La represión empezada en la guerra civil puso los cimientos de una sociedad que vivió hasta los años 60 en permanente estado de “in vigilancia”.

La represión fría creó una serie de mecanismos de vigilancia y control social en mayor medida que la represión caliente. Una serie de organismos específicos encontraron la razón de ser de su existencia en su implementación: juzgados de instrucción especiales de responsabilidades políticas, comisiones de depuración nacionales y provinciales creadas en todos los niveles y cuerpos de la administración, juzgados provinciales destinados exclusivamente a la revisión de expedientes, juzgados especiales de masonería. La constante petición de informes de antecedentes realizadas por estas instituciones alimentó el crecimiento de una estructura informativa dedálica que tenía como único objetivo someter a permanente estado de control a la población. Todo tipo de datos sobre cualquier aspecto de las conductas de las personas era susceptible de convertirse en información potencialmente significativa, hasta tal extremo fue así que tras la toma de Bilbao en 1937 se creó un Juzgado Especial de Porteros; los jueces militares encargados de su dirección, después de interrogar a todos los porteros de la ciudad vasca, contrastaban sus declaraciones con vecinos de probada fidelidad. Una malla informativa fuertemente tejida que no solo se ocupaba de investigar las conductas sociales y las actuaciones políticas de las personas, sino también de tener un conocimiento pormenorizado y exacto de la situación económica de los encausados, sus propiedades, ingresos salariales, cuentas y depósitos bancarios, situaciones contables de empresas y deudas contraídas. Se instituyeron juzgados civiles especiales en cada provincia con el único fin de abrir piezas judiciales separadas en las que se recababa toda la información económica posible sobre los encausados y sus familias. Destinada a este efecto se pedía información a los registros de la propiedad, a las instituciones bancarias de la localidad, a las empresas propiedad del acusado o sus familiares, pero también al vecindario, a las parroquias, y a los servicios provinciales de información de la Falange .

Todo este conjunto de instituciones represaliadoras estuvieron apoyadas por un sistema institucionalizado de búsqueda y recepción de información. Se puede hablar, como han hecho algunos autores, de un “sistema delator de estructura institucional” configurado al final de la guerra, pero anteriormente ensayado en las provincias de la retaguardia. La interacción informativa entre estos servicios sirvió para entrelazar una red de vigilancia que controlaba las conductas de la población en cualquier espacio de socialización, hasta tal extremo fue así, que ni las conversaciones mantenidas en la celebración de los partidos de futbol se libraron de ser relatadas en los informes escritos por los agentes de información.

Los efectos indirectos de la represión se manifestarían en un tipo de prácticas, que nos atrevemos a calificar como cultura laboral represiva en la que se incluirían como sujetos participantes los grupos sociales beneficiados de las medidas represaliadoras: los sacerdotes que ocupaban las plazas vacantes dejadas por los maestros sancionados, los delatores que esperan obtener un beneficio laboral de la acusación, los excombatientes afines a la causa que reintegrados en la vida de la retaguardia empezaban a trabajar en los puestos de los que habían sido expulsados los castigados. Se crearon organismos específicamente destinados a gestionar los beneficios derivados de la represión. La propia falange vio ampliada su estructura administrativa proporcionando una serie de nuevos servicios : comisiones informativas constituidas en cada provincia para avalar la idoneidad ideológica de los excombatientes que optan a plazas vacantes dejadas por los funcionarios castigados, departamentos provinciales creados para informar sobre los antecedentes de los solicitantes de devolución de créditos bloqueados por efecto de la atribución de responsabilidades políticas: todo un complejo entramado de instituciones estatales beneficiadas por la y en la gestión de las consecuencias de la represión.

Y llegados a este punto nos encontramos frente a un dilema, un dilema que hemos optado por valorar desde el punto de vista de la repercusión política. Contemplada desde un análisis del daño objetivo causado a la población, la represión física resulta indudablemente más perjudicial que la represión fría, pero si lo que tenemos en cuenta es el control social considerado como recurso modelador de las conductas colectivas, ya no estamos seguros de poder seguir afirmando lo mismo. En la década de 1940 el Nuevo Estado no necesitaba matar masivamente porque la mayoría de la población había sido sometida después de varios años de eliminación sistemática de los opositores; aquellos que lograron sobrevivir, o habían huido, o no representaban ninguna amenaza seria para el Régimen.

No estamos entre los historiadores que piensan que la represión buscó seguir una auténtica política de genocidio, pero eso no debe hacernos olvidar que el empeño puesto en la producción de la paralización mediante el terror y la eliminación de la disidencia, también tenía como objetivo crear un estado en el que los republicanos fuese cual fuese su signo político, no tuvieran cabida, bien porque habían dejado de serlo, bien porque no les quedaba voluntad para querer seguir siéndolo, lo cual no pasaba necesariamente por la eliminación física y el encarcelamiento de todos ellos, sino por aplicar la suficiente cantidad de violencia física, económica, laboral y cultural, para que seguir siéndolo resultase imposible, en el presente y en el futuro. La consolidación de este extenso sistema represor desplegado en un proceso de purga y limpieza social masiva, logró “naturalizar” entre la población unos mecanismos de control, que apuntalados por la derivada del miedo, produjo efectos acumulativos y perdurables que requirieron largas décadas hasta hacerlos desaparecer. No se puede hablar de una sobreabundancia de violencia sin causa ni objetivo, sino más bien de la construcción de un futuro capital de miedo político y control social paralizador que permitiese a la dictadura perdurar mucho en el tiempo.