Obra crepuscular de Darwin, en su ‘Autobiografía’ se declaran con sencillez y humor las profundas repercusiones de todo orden de su teoría evolutiva, expuesta en 1859 en ‘El origen de las especies’

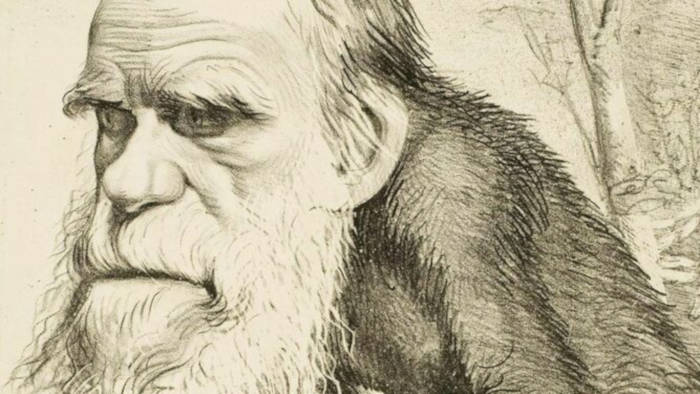

Como el lector sin duda sabrá, la imagen del célebre Anís del mono se debe al pintor Ramón Casas, quien incluyó en su etiqueta, con oportunidad humorística, la figura de un primate con los rasgos del naturalista más famoso del XIX: Charles Darwin. Esta celebridad se debía, más que a la imagen popular que el propio Casas había difundido (el hombre como descendiente, como eslabón penúltimo del mono), a las dramáticas consecuencias que dicha tesis suponía para el sustrato cultural, vale decir, espiritual, de su siglo.

La evolución de las especies (1859), implicaba una refutación absoluta del Génesis, y en consecuencia, la conversión de una verdad revelada en un mero documento histórico de dudosa valía. Lo cual explica ya, por sí mismo, las mutilaciones que había sufrido el texto en su primera publicación; mutilaciones que incluyen, y así lo explican sus descendientes, motivos de carácter personal, como la cortesía, el pudor o una sencilla deferencia hacia sus contemporáneos.

El carácter histórico del Antiguo Testamento ya lo había puesto de manifiesto Lorenzo Valla en su Historia de Fernando de Aragón (1445), cuando en su Proemio declara la condición de historiadores, tanto de los profetas y evangelistas, como del propio Moisés, de quien añade que «no hay escritor anterior ni más sabio que él». Esta misma relevancia histórica de la Biblia es la que destacará, mucho más tarde, Spinoza; pero atraviesa ya, de modo explícito, la propia configuración del Renacimiento, junto con la otra fuente privilegiada de información pasada de que dispone aquella hora: la Antigüedad pagana.

Sin embargo, el tenor de lo que sugiere Darwin, cuatro siglos más tarde, es de índole muy diversa. Al comentar «el Antiguo Testamento, con su historia del mundo manifiestamente falsa» (esto está escrito en 1876), Darwin concluye que «no merecía más crédito que los libros sagrados de los hindúes o que las creencias de cualquier bárbaro». Con lo cual, se puede apreciar la distinta consideración que a Darwin le merecen las Escrituras como fuente de autoridad histórica; pero se puede apreciar, en mayor modo, la magnitud del drama que dicha presunción implica.

Para comprender la estupefacción y el horror que las tesis de Darwin suscitaron, quizá convenga recordar un libro extraordinario, escrito por Edmund Gosse, hijo del biólogo y naturalista Philip Henry Gosse. Lo que se narra en Padre e hijo, aparte de una estremecedora historia de amor paterno-filial, es la completa destrucción de un hombre. Un hombre, científico eminente, puritano estricto, que cree en la literalidad de las Escrituras, y que sin embargo descubre, que sin embargo sospecha, que Darwin pudiera tener razón, a pesar de lo descabellado de sus propuestas.

En puridad, se trata de un libro de terror. Un terror aumentado porque es el hijo quien describe el vértigo, el asombro, la abrumada incomprensión de su padre, ante la meticulosa destrucción de sus creencias y del mundo todo en el que habita. De manera que Padre e hijo es, al tiempo que un bellísimo y desolado epitafio, un documento de primer orden para entender lo que Darwin supuso, lo que Darwin explica, con ligereza y gracia, es estas páginas de senectud, escritas al vuelo caprichoso de sus recuerdos.

No se encuentra el lector, pues, ante una obra científica, ni ante el detallado memorando de un hombre destacado. Tampoco se halla -aunque en su juventud lo pareciera vagamente, dada su afición a la caza-, ante el wilderman que Ramón Casas sugiere, divertido, en su etiqueta. Digamos que esta Autobiografía, excelentemente ilustrada por Iban Barrenextea, pretende ser y es un breve cuadro de época. Lo cual implica, por un lado, cierta ambición de generalidad, y por otro, un friso de personalidades (Humboldt, Lyell, Huxley, Carlyle…), retratadas con pericia.

También es una confesionalidad que no se pretende excesiva. Aun así, el resultado es el de una solvente acuarela. Con la excepción, acaso, del suntuoso y divertido retrato al oleo que le dedica a su padre. Escrito con sencillez, inteligencia y humor, nos viene a la memoria aquel adagio de Freud a la vista del puerto de Nueva York: «No saben que vengo a traerles la peste». Esta misma conciencia de lo amenazador e inevitable es la que nos invade, retroactivamente, al leer algunas de sus páginas.