A propósito del artículo 2 de la Constitución Nacional, y de la vieja controversia en torno a su verdadero significado y alcance jurídicos, quisiera acotar algo de suma relevancia que tuve oportunidad de descubrir en estos últimos días, cuando releía con detenimiento el anteproyecto de Alberdi, documento que este autor incluyera en la segunda edición de sus Bases. Es un dato clave, concluyente. Y sin embargo, curiosamente, ninguno de los muchos historiadores y juristas que he leído repararon en él.

Decía que el dato es clave, concluyente, porque, a mi modo de ver, debiera dar por zanjado el debate sobre el sentido del verbo «sostiene» en el art. 2. ¿Qué dice exactamente este artículo? «El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano». El nacionalismo católico ha interpretado el «sostiene» no sólo como «financia» o «subvenciona», sino también como «adopta» o «profesa», lo que implicaría que la República Argentina es un Estado confesional, un país con religión oficial. El laicismo liberal y socialista, en cambio, ha interpretado el «sostiene» en su acepción puramente económica o material, rechazando la tesis confesionalista y conceptuando a la Argentina, grosso modo, como una república de laicidad débil o imperfecta, es decir, una república que no ha completado el proceso de separación entre Iglesia y Estado.

Por múltiples razones que expuse hace dos años en una columna publicada por MDZ, me inclino totalmente por la segunda tesis. Pero a esas razones podemos sumar una nueva, y de enorme peso probatorio. Recientemente, estuve trabajando en una versión corregida, aumentada y actualizada del precitado escrito. Esta segunda versión, cuya lectura recomiendo como complemento de la presente, fue publicada por La Izquierda Diario bajo el título de Por qué la Constitución Nacional no es católica (a pesar del artículo 2) www.laizquierdadiario.com/Por-que-la-Constitucion-Nacional-no-es-catolica-a-pesar-del-articulo-2. De haber sabido que descubriría lo que ulteriormente descubrí, hubiese diferido su publicación, para poder incluir el hallazgo. Una pena.

El 3 de febrero de 1852, Urquiza y sus aliados vencieron a Rosas en Caseros. Caído el régimen rosista, el caudillo federal de Entre Ríos convocó a los gobernadores de las otras provincias a un cónclave en San Nicolás, con el objeto de agilizar el proceso conducente a la sanción, tanto tiempo demorada, de la Constitución Nacional. El Acuerdo de San Nicolás, firmado el 31 de mayo, designó a Urquiza director provisorio de la Confederación Argentina, y dispuso que el Congreso General Constituyente iniciara sus sesiones ese mismo año en la ciudad de Santa Fe. Como es sabido, todas las provincias ratificaron el arreglo, salvo Buenos Aires, que se separaría de la Confederación en septiembre. Y como también se sabe, la Constitución Nacional resultaría sancionada el 1º de mayo de 1853, siendo siete años después reformada con motivo de la reincorporación de Buenos Ares, derrotada en Cepeda.

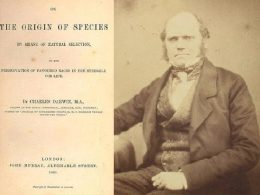

Pocos días antes del Acuerdo de San Nicolás, Alberdi publicó en Chile (donde todavía permanecía exiliado) su más afamada obra: Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, tratado de derecho público con el cual buscaba orientar, hacia su ideario liberal, el proceso constituyente de su patria, próximo a iniciarse. En invierno de 1852, una versión aumentada de las Bases salió a la luz; versión que incluía, entre otras novedades, un anteproyecto de Constitución completo y detallado. Sabido es que no sólo este anteproyecto, sino, en general, las Bases en su conjunto, tuvieron una influencia preponderante en la confección de la carta magna del 53. Preponderante, bien digo, mas no absoluta, como a la brevedad tendremos oportunidad de constatar.

Alberdi era un liberal conservador, un católico ilustrado sin extremismos ultramontanos pero refractario al laicismo. Veía con buenos ojos la libertad de conciencia y la libertad de cultos (requisito indispensable para poder atraer inmigrantes anglosajones y del norte de Europa que «poblaran y civilizaran el desierto argentino» rápidamente), pero no así la neutralidad religiosa de los poderes públicos. En pocas palabras, quería un Estado tolerante, pero confesional.

«¿Cómo, en qué forma vendrá en lo futuro el espíritu vivificante de la civilización europea a nuestro suelo?», se preguntaba Alberdi en el parágrafo XV de sus Bases. Y sin vacilaciones, respondía: «Europa nos traerá su espíritu nuevo, sus hábitos de industria, sus prácticas de civilización, en las inmigraciones que nos envíe». En opinión del intelectual tucumano, para poder «plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y de Estados Unidos», había que importar «pedazos vivos de ellas en las costumbres de sus habitantes», e injertarlas en el tronco de la emergente nación argentina. «Este es el medio único», acotaba, «de que América, hoy desierta, llegue a ser un mundo opulento en poco tiempo».

Para Alberdi, los países hispanoamericanos estaban ante una encrucijada histórica. «La América española, reducida al catolicismo, con exclusión de otro culto, representa un solitario y silencioso convento de monjes» al margen del progreso. «El dilema es fatal», advertía a sus contemporáneos. Había que optar entre una Hispanoamérica «católica exclusivamente y despoblada», o una Hispanoamérica «poblada y próspera, y tolerante en materia de religión». Una cosa o la otra, pues ambas a la vez le parecía una quimera. Poniendo blanco sobre negro, escribió: «Llamar la raza anglosajona y las poblaciones de Alemania, de Suecia y de Suiza, y negarles el ejercicio de su culto, es lo mismo que no llamarlas, sino por ceremonia, por hipocresía de liberalismo».

En el apartado XVIII de las Bases, Alberdi retoma la cuestión religiosa, pero esta vez en perspectiva histórica. Cito sus palabras:

El derecho colonial era exclusivo en materia de religión, como lo era en materia de comercio, de población, de industria, etc. El exclusivismo era su esencia en todo lo que estatuía […]. El culto exclusivo era empleado en el sentido de esa política como resorte de Estado. Por otra parte, España excluía de sus dominios los cultos disidentes, a cambio de concesiones que los Papas hacían a sus reyes sobre intereses de su tiempo. Pero nuestra política moderna americana, que en vez de excluir, debe propender a atraer, a conceder, no podrá ratificar y restablecer el sistema colonial, sobre exclusión de cultos, sin dañar los fines y propósitos del nuevo régimen americano.

Sin embargo, distanciándose del pensamiento laicista de otros liberales sudamericanos de aquel tiempo (el chileno Francisco Bilbao por ej.), Alberdi aclaraba que esa «política moderna americana» por la que tanto abogaba debía también «mantener y proteger la religión de nuestros padres, como la primera necesidad de nuestro orden social y político». Debía preservar y custodiar la fe católica romana, pero «por la libertad», es decir, «por la tolerancia y por todos los medios que son peculiares y propios del régimen democrático y liberal», evitando las odiosas «exclusiones y prohibiciones de otros cultos cristianos» que imponía «el antiguo derecho indiano» de los Habsburgo y los Borbones. Porque si «los Estados Unidos e Inglaterra son las naciones más religiosas de la tierra en sus costumbres», es porque supieron antaño implementar «los mismos medios que precisamente deseamos ver adoptados por la América del Sud».

Con respecto a las primeras décadas de vida independiente, el tucumano agregaba:

En los primeros días de la revolución americana, nuestra política constitucional hacía bien en ofrecer al catolicismo el respeto de sus antiguos privilegios y exclusiones en este continente, como procedía con igual discreción protestando al trono de España que la revolución era hecha en su provecho. Eran concesiones de táctica exigidas por el éxito de la empresa. Pero América no podría persistir hoy en la misma política constitucional, sin dejar ilusorios e ineficaces los fines de su revolución de progreso y de libertad.

Alberdi no quería más exclusiones en nombre de la ortodoxia tridentina, es cierto. Pero aceptaba, y de hecho proponía sin ambages, que en nombre de ella se perpetuaran ciertos privilegios heredados del Antiguo Régimen hispanocolonial, significativamente el confesionalismo de Estado y la financiación estatal del culto católico romano. ¿Lo hacía por convicción, por motivos principistas, o por entender que el laicismo todavía era demasiado prematuro? La laicidad, la separación entre Iglesia y Estado que él expresamente desterró de su «república posible» a corto y mediano plazo, ¿habrá tenido algún lugar reservado en su «república verdadera» a largo plazo? Tal vez. Resulta difícil saberlo, pues Alberdi fue poco claro al respecto en sus Bases:

Será necesario, pues, consagrar el catolicismo como religión de Estado, pero sin excluir el ejercicio público de los otros cultos cristianos. La libertad religiosa es tan necesaria al país como la misma religión católica. Lejos de ser inconciliables, se necesitan y completan mutuamente. La libertad religiosa es el medio de poblar estos países. La religión católica es el medio de educar esas poblaciones. Por fortuna, en este punto, la República Argentina no tendrá sino que ratificar y extender a todo su territorio lo que ya tiene en Buenos Aires hace 25 años [se refiere a la tolerancia para con las Iglesias protestantes]. Todos los obispos recibidos en la República de veinte años a esta parte han jurado obediencia a esas leyes de libertad de cultos. Ya sería tarde para que Roma hiciese objeciones sobre ese punto a la moderna constitución de la nación.

Basta de digresiones. Volvamos a nuestro hilo conductor. En su anteproyecto, el jurista tucumano le había sugerido al Congreso Constituyente de Santa Fe la siguiente cláusula: «La Confederación adopta y sostiene el culto católico y garantiza la libertad de los demás». Era una fórmula ecléctica, salomónica, típica de un liberal conservador del siglo XIX.

Un liberal de izquierda como Bilbao, que en El Evangelio americano (1864) afirmaría que la «religión de Estado […] es tiranía, porque al Estado nadie le ha dado y no tiene derecho de hacer declaraciones dogmáticas como expresión de la conciencia de los pueblos», jamás hubiese propuesto una cláusula constitucional de ese tenor. Tampoco lo hubiese hecho nuestro Echeverría, quien en su Dogma socialista de la Revolución de Mayo (1837) había expresado que «El Estado, como cuerpo político, no puede tener una religión, porque no siendo persona individual, carece de conciencia propia», y que «el dogma de la religión dominante es […] injusto y atentatorio a la igualdad, porque pronuncia excomunión social contra los que no profesan su creencia, y los priva de sus derechos naturales, sin eximirlos de las cargas sociales», razón por la cual «el principio de la libertad de conciencia jamás podrá conciliarse con el dogma de la religión del Estado».

Pero Alberdi no era Bilbao ni Echeverría, ni tampoco Jefferson. En sus horizontes políticos (al menos en los más cercanos) la laicidad no tenía ninguna cabida, y su anteproyecto de Constitución así lo testimonió. Hasta un liberal tan poco propenso a los «extremismos ideológicos» como Sarmiento quedaría colocado a su izquierda en este delicado asunto constitucional.

De hecho, al año siguiente de publicar sus Bases, Alberdi reafirmaría su postura. En su Examen de la Constitución provincial de Buenos Aires (1854), señalaría categóricamente que «La libertad religiosa […] no excluye un culto oficial, y realza en vez de dañar al catolicismo». No resulta sencillo, pues, imaginar una «república verdadera» de pura cepa alberdiana que esté basada en el laicismo.

¿Qué sucedió con la cláusula alberdiana del «adopta y sostiene»? La Comisión de Negocios Constitucionales (de la que formaba parte el abogado, periodista y educador mendocino Martín Zapata) la desechó, y recomendó otra redacción en su lugar que prescindía del «adopta». Recomendó, pues, la fórmula del «sostiene» a secas, fórmula que sería aprobada por la mayoría de los congresistas (no sin oposición y discusión), y que todavía hoy sigue vigente.

El hecho de que la fórmula alberdiana del «adopta y sostiene» haya quedado descartada no fue, por cierto, una casualidad. Se trató de una decisión estudiada, deliberada. Muchos artículos del anteproyecto de Alberdi no fueron modificados por la Comisión de Negocios Constitucionales, y resultaron finalmente aprobados en su redacción original. No sucedió así con el artículo relativo al status del catolicismo en la nueva república, y eso, de por sí, es muy sintomático.

De hecho, hubo en danza otro anteproyecto integral y sistemático de Constitución: el que Urquiza le encargó a Pedro de Ángelis. Este intelectual napolitano de pasado bonapartista inmigrado al Plata en tiempos de Rivadavia, devenido luego en una prominente figura del círculo letrado rosista, redactó un texto constitucional de más de 130 artículos, en la vena de un liberalismo republicano que no ocultaba en lo más mínimo su talante conservador. Pero De Ángelis, por obvias razones, había caído en desgracia luego de Caseros, y su anteproyecto quedó relegado. Su art. 8 estipulaba: «La religión del Estado es la Católica, Apostólica, Romana, que será protegida por el Gobierno, y respetada por todos sus habitantes». Y si bien su art. 9 garantizaba la libertad religiosa, su falta de entusiasmo era patente, toda vez que imponía dos severas restricciones al ejercicio de ese derecho civil: «Los demás cultos serán tolerados, mientras no turben el ejercicio de la religión dominante, y no se entreguen al proselitismo». Por si fuera poco, De Ángelis remató su anteproyecto de Constitución con la siguiente cláusula pétrea: «Ninguna alteración se hará en los artículos que tratan de la libertad e independencia de la Nación Argentina, de su religión y de su forma de gobierno» (art. 137).

Pero hay dos datos históricos más a ponderar, ambos por demás contundentes. Y una vez ponderados, toda duda o incertidumbre sobre el carácter meramente económico del sostenimiento a la Iglesia católica debiera quedar definitivamente atrás, al menos si se tiene un mínimo de honestidad intelectual, espíritu crítico y buena fe.

1) El Congreso Constituyente le requirió a la Comisión de Negocios Constitucionales que aclarara por escrito cuál era el sentido y alcance del art. 2, y dicha comisión informó lo siguiente: «Por ese artículo es obligación del gobierno federal mantener y sostener el culto católico, apostólico, romano, a expensas del tesoro nacional» (las cursivas son mías). El complemento circunstancial de modo «a expensas del tesoro nacional» despeja cualquier duda sobre el sentido puramente material o financiero del sostenimiento, sin ninguna professio fidei o profesión de fe por parte del Estado.

2) El segundo artículo de la carta magna nacional suscitó un fuerte debate en el seno del Congreso General Constituyente. Varios convencionales de simpatías ultramontanas, disconformes con lo propuesto por la Comisión de Negocios Constitucionales, mocionaron redacciones alternativas de tenor similar a las de Alberdi y De Ángelis. Todas esas propuestas del bando clerical fueron desestimadas por una mayoría liberal que, tributaria en gran medida del ideario echeverriano, se oponía al confesionalismo de Estado. Las actas del Congreso Constituyente son elocuentes. En ellas han quedado registradas todas y cada una de las intervenciones de los convencionales, a favor y en contra del «sostiene» a secas. Los argumentos y las objeciones de ambos bandos, el ahínco y el ardor de los polemistas, los votos emitidos al cierre del debate, demuestran a las claras una cosa: todos los congresistas, todos, más allá de su polarización ideológica, coincidían en que la redacción del art. 2 propuesta por la Comisión de Negocios Constitucionales, de ser aprobada, pondría fin al confesionalismo de Estado en Argentina. De ahí que los más progresistas hayan dado su apoyo, y que los ultramontanos porfiaran tanto en introducir cambios que restauraran de algún modo la fórmula alberdiana del «adopta y sostiene», o que reflotaran la aún más conservadora proposición del rosista De Ángelis (el fraile tucumano José Pérez, por ej., propuso infructuosamente esta redacción: «El Gobierno Federal profesa y sostiene el Culto Católico, Apostólico, Romano»).

Pero imaginemos que todo lo dicho hasta aquí, y en Por qué la Constitución Nacional no es católica (a pesar del art. 2), no alcanzara. Hagamos de cuenta que todas las evidencias congruentes acumuladas no resultaran suficientes. Si así fuese, habría que sumar otra prueba. Esa prueba existe. Es el hallazgo del que hablaba al comienzo: un pasaje desatendido de las Bases. Lo expondré en las líneas que siguen.

La Comisión de Negocios Constitucionales, en lo atinente al estatus de la Iglesia católica en la naciente Confederación Argentina, hizo dos recortes sustanciales al anteproyecto de Alberdi, no uno solo. El primero acabamos de examinarlo: la supresión del «adopta» en el art. 2 (que en el anteproyecto alberdiano figuraba como art. 3), supresión sobre la que tanto se ha escrito y discutido en el ámbito de la historia del derecho. Pero llamativamente, el segundo recorte ha permanecido en un cono de sombras, y es hora ya de sacarlo a la luz.

Alberdi, en el art. 84 de su anteproyecto, había propuesto la siguiente fórmula de juramento para el presidente de la Confederación Argentina (las cursivas son mías):

Yo, N…, N…, juro que desempeñaré el cargo de Presidente con lealtad y buena fe; que mi política será ajustada a las palabras y a las intenciones de la Constitución; que protegeré los intereses morales del país por el mantenimiento de la religión del Estado y la tolerancia de las otras, y fomentaré su progreso material estimulando la inmigración, emprendiendo vías de comunicación y protegiendo la libertad del comercio, de la industria y del trabajo. Si así no lo hiciere, Dios y la Confederación me lo demanden.

Pero no fue esa la fórmula de juramento aprobada por el Congreso General Constituyente de Santa Fe en 1853, sino otra, más breve, que quedaría incluida en el art. 80. Hela aquí:

Yo N. N., juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de Presidente (o Vicepresidente) de la Confederación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Confederación Argentina. Si así no lo hiciese, Dios y la Confederación me lo demanden.

La invocatio Dei permaneció, y se le dio, es cierto, un tono cristiano que antes no tenía, acorde con el requisito de ser católico romano para acceder a las dos primeras magistraturas del Ejecutivo Nacional (véase el post scriptum). Pero la expresión terminológica «religión del Estado» fue eliminada, y ninguna otra equivalente, o siquiera similar, fue incluida.

La supresión del «adopta» en el art. 2, y del sintagma «religión del Estado» en el art. 80, van claramente de la mano. Se complementan. Ambas respondieron a un mismo designio político: poner fin al confesionalismo de Estado en la Argentina posrosista, en el marco de un incipiente proceso de organización nacional que tenía como principal fuente de inspiración al republicanismo secular de los Estados Unidos. Dicho designio quedó ampliamente explicitado en los debates del Congreso Constituyente, y también en el informe aclaratorio sobre el art. 2 que había elevado la Comisión de Negocios Constitucionales, lo mismo que en el ninguneo de que fue objeto el anteproyecto de De Ángelis apadrinado por Urquiza. Y siete años después, en 1860, cuando la Constitución Nacional fue reformada, y el bando clerical volvió a la carga, una vez más salió a la superficie, concitando nuevamente el respaldo de la mayoría.

Nos queda mucho por hacer. Argentina debe completar, de una buena vez, el proceso de separación entre Iglesia y Estado que el liberalismo decimonónico, por diferentes circunstancias y razones, no supo, no pudo o no quiso concluir. Y ese quehacer político incluye, sin duda, una nueva reforma constitucional que derogue el artículo 2, así como la denuncia en sede internacional del Concordato con el Vaticano.

Pero de cara a ese desafío, es necesario saber dónde estamos parados, en qué peldaño de la escalera estamos situados. Si el optimismo excesivo no es bueno, tampoco lo es el pesimismo extremo. Si subestimar al adversario es malo, también lo es sobredimensionar su fortaleza. Reconozcamos, pues, que nuestro país no es plenamente laico (todo diagnóstico realista y preciso es útil). Pero jamás le regalemos a la derecha nostálgica de la Cristiandad integral la ventaja táctica de poder publicitar a los cuatro vientos, sin réplica de nuestra parte, un argumento falso con apariencia de verdad.

Sépase y difúndase urbi et orbi: nuestra Constitución Nacional no es católica, a pesar de su anacrónico artículo 2.

Federico Mare

POST SCRIPTUM

El antiguo requisito de ser católico para acceder a las dos primeras magistraturas del Ejecutivo Nacional (art. 76 de la Constitución derogado en 1994), lo mismo que el financiamiento estatal del culto católico romano (art. 2) y la atribución del Congreso Federal de «promover la conversión […] al catolicismo» de los pueblos originarios (art. 67, inc. 15, también abrogado en la última reforma constitucional), ponen de manifiesto los límites y las contradicciones de la laicización operada en 1853. La gran mayoría de los liberales argentinos de aquella generación eran católicos y consideraban excesivo, prematuro y/o impolítico establecer un régimen de completa separación entre Iglesia y Estado. La casi totalidad de la población rioplatense era entonces católica (la inmigración europea aluvial aún no había comenzado), y la corporación eclesiástica, que seguía teniendo mucho poder fáctico e influjo social, era declaradamente hostil a la modernidad y su secularismo. En ese contexto, los liberales partidarios de una laicización completa fueron pocos y marginales. El grueso, anteponiendo sus preferencias religiosas personales, o atendiendo a la correlación de fuerzas existente, optó por una actitud más cauta: propugnar un régimen de laicidad débil. Ese régimen tendría tres pilares constitucionales: la libertad de cultos, la ausencia de religión oficial y el reconocimiento de algunas prerrogativas puntuales a la Iglesia católica (financiamiento estatal del culto, requisitos confesionales para la presidencia y vicepresidencia, y preeminencia en la evangelización de los pueblos originarios). Se asumía que la laicidad débil resultaría menos rupturista e impopular que la completa separación entre Iglesia y Estado, y que no tendría costos políticos tan altos como esta última.

Además, se entendía que la laicidad débil era el precio a pagar por la continuidad del Patronato, un eficaz instrumento de control sobre el clero al que no se quería renunciar por nada del mundo. El Patronato era una potestad gubernativa de origen colonial en virtud de la cual las nuevas repúblicas hispanoamericanas, herederas de iure o de facto de la Corona española, podían manejar, en sus respectivas jurisdicciones, la mayoría de los resortes institucionales de la Iglesia católica (nombramiento de obispos y otros dignatarios eclesiásticos, creación de diócesis y parroquias, recaudación del diezmo, construcción de templos, supervisión del clero, pase de bulas, etc.). Los convencionales liberales de 1853, conscientes del inmenso poder que entrañaba el Patronato, y previendo que las reformas secularizadoras y laicizadoras que deseaban impulsar colisionarían con la férrea oposición de una corporación clerical aún muy gravitante en términos sociales y políticos, juzgaron prudente que el naciente Estado argentino no se deshiciera del Patronato, al menos no en el corto y mediano plazo. Y la decisión de mantener dicho régimen implicaba necesariamente, para el gobierno nacional, el deber de sostener (financiar) el culto católico.

Recuérdese, por otro lado, que entre los liberales posrosistas era corriente la opinión según la cual era preciso compensar a la Iglesia por las expropiaciones de la época rivadaviana, y que un buen modo de hacerlo sería subvencionando sus actividades litúrgicas y pastorales. Esa opinión, claro está, implicaba que el financiamiento oficial del culto católico no sería a perpetuidad, sino transitorio.

Tras la reforma del 94, el único privilegio constitucional de la Iglesia católica que sigue en pie es el del sostenimiento económico del culto con fondos provenientes del erario nacional. El requisito de ser católico para acceder a la presidencia y vicepresidencia de la Nación, lo mismo que la cláusula relativa a la evangelización de los pueblos originarios, fueron suprimidos. Asimismo, la fórmula de juramento presidencial y vicepresidencial (ahora incluida en el art. 93) fue secularizada.

Blog del autor: www.facebook.com/soliloquiosextramuros/?fref=ts