Hay cosas que regresan indefectiblemente por la ventana cada vez que el ser humano las saca por la puerta de su tozuda antropología. El tiempo pasa, la historia avanza, las sociedades cambian, y a veces lo hacen con drasticidad deicida, pero el fluido distinto de cada época nueva termina llenando los mismos viejos troqueles indestructibles. Uno de ellos es la religión.

Una era flamante puede demoler con toda saña el credo de la anterior, pero no carecer de uno. Hay en el espacio y ha habido en el tiempo del devenir humano muchas religiones, pero no ha habido, ni seguramente habrá, y no lo es la actual, una era sin religión; sin eso que el diccionario define como un «conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto».

En la edad contemporánea, la religión ha parecido agonizar, al menos en Occidente, solo porque se ha disfrazado de ropajes no religiosos, pero seguía allí, intacta, constante, como el célebre dinosaurio de Monterroso. Walter Benjamin lo metaforizaba en la imagen de una máquina capaz de jugar al ajedrez y derrotar a los mejores ajedrecistas del mundo, dentro de la cual se escondía, en realidad, un enano experto en el arte de Kaspárov: la aparente máquina era el materialismo histórico; el enano, la teología.

La edad contemporánea ha sido religiosa, además de las religiones propiamente dichas o espiritualidades nuevas como la teosofía o el Hare Krishna, de religiones seculares como el nacionalismo o el socialismo: allá continuaba habiendo un conjunto de creencias, veneraciones, temores, un sentido trascendente del sacrificio, etcétera. Se ha creído en la patria, se han hecho sacrificios por la clase, se ha acudido a desfiles o manifestaciones como a una procesión en honor a la Macarena de la nación o el Cristo del Gran Poder del proletariado, se ha soñado con una parusía imposible de banderas rojas triunfantes, fin de la explotación del hombre por el hombre e inagotable prosperidad, se ha blasfemado y cometido sacrilegio contra estos dioses modernos, se ha sentido temor del pecado de leso patriotismo o el demonio interior del burgués que, al decir de Mao, todos llevábamos dentro.

Pero nada hay eterno bajo el Sol. La cacareada crisis de los metarrelatos que se señala, desde Lyotard, como característica fundamental de la posmodernidad no ha sido otra cosa que una crisis de fe, antropológicamente idéntica a la que, por ejemplo, fue agostando la religión romana hace dos milenios. El cristianismo acabaría siendo su reemplazo, pero en un momento inicial, la fe en el Nazareno era solo un concursante más en un libremercado de variopintas espiritualidades, que incluía desde los misterios de Isis hasta el culto a Astarté o el mitraísmo, pasando por toda clase de combinaciones y mezclas. Tensionada por el agotamiento del sistema esclavista, los estragos económicos del incremento del gasto militar o la contracción del comercio, la multiculturalidad creciente del Imperio, la ampliación de derechos de ciudadanía o la permanente crisis política, una inquieta teúrgia buscaba nuevos dioses que gobernaran un mundo que desbordaba a los viejos, y solía buscarlos en Oriente, vivero sempiterno de esperanzas de redención cada vez que Occidente se harta de sí mismo.

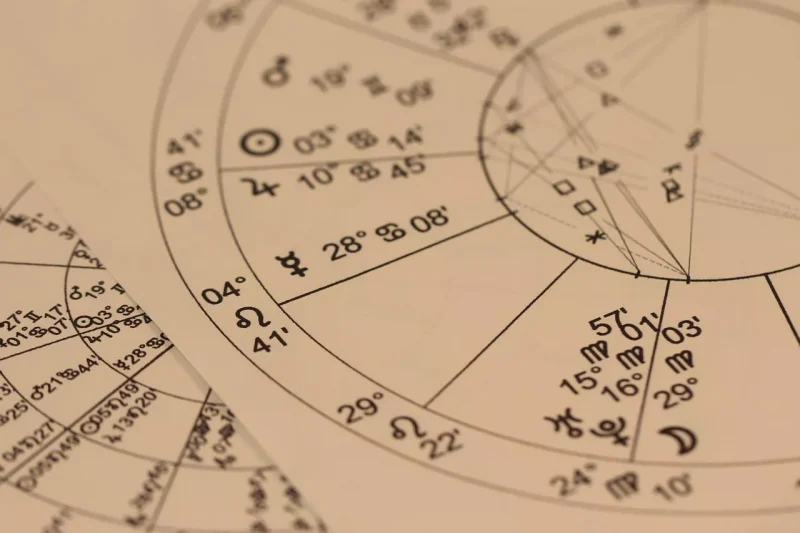

Nosotros comenzamos a advertir a nuestra vez los brotes de una época de inquietud teúrgica, tenues todavía, pero que las tempestades de toda clase que vendrán aparejadas al cambio climático y el resquebrajamiento de la globalización solo podrán avivar. Es imposible vaticinar qué formas adquirirá, por qué caminos discurrirá, pero tal vez palpiten ya algunos de sus ingredientes en ciertos fenómenos que se verifican en nuestros días. Uno de ellos es la repentina y creciente popularidad a la astrología entre los adolescentes. «Los astros —titulaba la periodista Carmen López en 2019— viven una época dorada, con grandes inversiones de dinero en apps con millones de seguidores cada vez más jóvenes»; jóvenes entre los que se ha vuelto habitual marcar su signo del zodíaco en los nicks de redes sociales como Twitter. En ocasiones, esta adhesión astrológica se despliega como una broma, como un juego irónico, pero es otra característica de nuestros tiempos el decir en broma las cosas que se piensan en serio, al modo del «millón y medio de hipsters [que] votará al PP desde la ironía» sobre el cual ironizaba hace unos años el diario satírico —y sin embargo más serio que muchos medios que se proclaman tales— El Mundo Today.

El joven pensador barcelonés Edu Collin trazaba recientemente un sugestivo análisis de este éxito, partícipe de la reflexión de que cada época construye la religiosidad que necesita y se le parece. La generación Z encontraría, según Collin, eso mismo en el zodíaco: la caja de resonancia de una trascendencia acompasada tanto al individualismo como a la pulsión antijerárquica y horizontalizante y la celebración del pluralismo que caracterizan a nuestros tiempos, así como su descreimiento del mito del progreso y su recuperación de una concepción fatalista, desesperanzada —benjaminiana—, de la historia.

No hay jerarquías en el tarot, sino una panoplia de fuerzas e identidades astrales entre las que, como entre los colores del arcoíris, ninguna es superior al resto, y cada una de las cuales ejerce su influencia sobre un conjunto de individuos que ven así tejerse entre ellos reconfortantes afinidades, pero de carácter laxo, alejado de la robustez constrictora de la comunidad orgánica. Tampoco prescriben los astros la moralidad estricta, única, general, de las religiones al uso, pero sí ofrecen directrices, cauces por los cuales moverse con seguridad. La astrología —explica Collin— es «una forma de entender, relacionarse y al amar el mundo de forma no condicional; pachamámica, no abrahámica; esforzándose por no escoger entre dualismos y maniqueísmos»; una que contempla «el devenir del mundo y la interrelación de los elementos que forman parte de él como un sistema de flujos cíclicos, en los que todo se repite eternamente y no hay lugar para un telos, un apocalipsis».

Su expansión encuentra terreno abonado en el hecho de que, como señala Andrea Riccardi en La Iglesia arde, un mundo cada vez menos religioso —entiéndase referido a la religión tradicional— también es un mundo cada vez menos irreligioso: no se incendian los templos abandonados, sino solo los vivos. Como apunta Collin, «toda victoria lleva la simiente de su propia destrucción», y «esta tendencia neoespiritual de los jóvenes se debe leer como una constatación de que estos jóvenes han crecido de forma tan liberada y separada del antiguo yugo eclesial que no ven con fobia el adentrarse en paradigmas de naturaleza espiritual».

La religión del futuro no será simplemente la astrología, sino un río con muchos afluentes; una mezcla que tal vez hoy nos parecería aberrante y de la que formen parte desde la creencia en ovnis hasta un cherry picking de porciones descontextualizadas y simplificadas del budismo y otras filosofías orientales; la clase de totum revolutum que hoy exhiben los escaparates de las tiendas esotéricas —un negocio, por cierto, muy exitoso—. Tal vez también elementos tomados de la tradición católica, tales como las procesiones de Semana Santa, de las que encuestas recientes constatan que sus espectadores y participantes crecen con el mismo vigor con que lo hace el número de ateos y agnósticos.

«Dios ha muerto», proclamó Nietzsche, pero Dios no puede morir. Y esto es una cosa que sabemos los piscis.