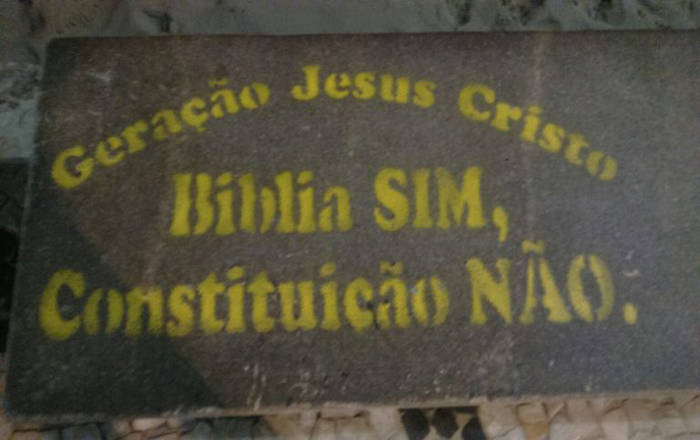

Hace unos días, paseando por la playa brasileña de Ipanema en Rio de Janeiro, me sorprendí con unas pintadas que se repetían a lo largo del carril para bicicletas, en las que se podía leer “Biblia, SIM, Constituiçâo, NÂO”. Este mensaje no es una simple anécdota, especialmente si se tiene en cuenta que, en una reciente encuesta realizada por CNT/MDA, el 40,1% de los ciudadanos brasileños afirmaban que confían más en la Iglesia que en otras instituciones laicas del Estado (jueces, gobierno, parlamento, policía…).

La presencia de las Iglesias evangélicas y otros movimientos religiosos en la vida política de varios países es ya un hecho a tener en cuenta. Consiguen ganar seguidores con una apelación a la defensa de valores supuestamente esenciales y con argumentos en contra de los valores laicos y plurales positivados en el derecho moderno de las democracias liberal. De nuevo la pretensión de imponer endógenamente una ética privada sobre la ética pública recogida en las Constituciones de la Modernidad. De nuevo mensajes fundamentalistas que expresan el temor al pluralismo. De nuevo, parafraseando a Max Weber, la razón frente al carisma de lo sobrenatural, el cual se constituye en el único referente moral de las personas.

Tras este proceso existe un problema de integración cívica y de crisis de la identidad ciudadana y sus criterios de legitimación. Las democracias liberales occidentales desarrollaron durante siglos un proceso de secularización que fue dando lugar a la existencia de estructuras jurídico-políticas neutrales en materia de credos, es decir, estructuras jurídicas y políticas laicas que no se cerraban en torno a un sistema de ideas y principios de una vez por todas. Parece que estamos asistiendo ahora a su antítesis, a lo que podríamos denominar como un proceso de desecularización. ¿Cómo explicar todo esto? ¿Cómo explicar la inversión del proceso de secularización del derecho, la economía y la política? ¿Por qué, en definitiva, esta nueva intromisión de lo religioso en la esfera política-pública?

Se podría explicar como una consecuencia de lo que Alain Touraine ha denominado el proceso de desinstitucionalización de la economía, la política, el derecho y la religión, que ha dado lugar también a una deconstrucción de la ética pública contemporánea. Desinstitucionalización significa la desaparición de normas o la disociación de las normas y de los valores sociales con las que se ha construido el espacio público de convivencia y la estructura moral de las sociedades modernas. Significa, por lo tanto, descontrol, desorden, ausencia de normas y valores comunes, ausencia de vínculos cívicos para la integración social. Estamos en un proceso de desregulación del orden político, económico y religioso, que desordena sobretodo el reparto de competencias y poderes entre dichos órdenes.

En estas condiciones, cuando los espacios públicos laicos dejan de ofrecer vínculos de integración social y mecanismos institucionales de seguridad, es cuando los seres humanos se diluyen en un mosaico de identidades fragmentadas y buscan criterios de unidad e integración en una identidad étnico-religiosa o en herencias culturales, místicas o nacionales esencialistas. Esto representa una inquietante amenaza para la tradición democrática, plural y laica del Estado de Derecho y sus ideales de libertad e igualdad, así como para la legitimidad universal de los Derechos Humanos.

Lo que está ocurriendo en los últimos años es que las elites económicas neoliberales, las ideologías políticas ultraconservadoras y las fuerzas religiosas fundamentalistas se están uniendo en contra el orden político y jurídico libre y democráticamente establecido. En realidad, no es nuevo que las diferentes Iglesias o religiones institucionales apoyen a las fuerzas económicas y políticas con las que comparten intereses. Lo novedoso está en que ahora esta alianza pretende suplantar la pactada sumisión del poder político y económico al derecho, al Estado de Derecho, por un nuevo poder de mando absoluto.

La Constitución no es solo un texto normativo, es además el resultado de un proceso constituyente de pacto social, es la expresión de la voluntad popular. Deslegitimar la Constitución es deslegitimar a todo un pueblo que la ha pactado. Roto el pacto, en el debate político se están instalando de nuevo mensajes de intolerancia, enfrentamiento e, incluso, de odio, que expresan pretensiones de superioridad racial o supremacista (los blancos sobre los negros), de superioridad de clase (los ricos sobre los pobres), de superioridad de género (los hombres sobre las mujeres), de superioridad sexual-afectiva (los heterosexuales sobre los LGTB) y de superioridad religiosa (el cristianismo sobre otras religiones, éticas o espiritualidades). Detrás de mensajes de este tipo existen pulsiones de racismo, xenofobia, homofobia, clasismo, patriarcalismo e intolerancia religiosa, utilizados ahora como mercancía política o, incluso, como criterios de anti-política y post-democracia.

Enfrentar a las personas por su identidad cultural, étnica, de clase desde los discursos políticos-religiosos, frecuentemente con fines electorales y/o desestabilizadores, demuestra la incapacidad de la acción política actual para construir un tipo de identidad cívica, social y políticamente abierta y, sobre todo, la inoperancia para generar expectativas sociales y laborales ante la incertidumbre de la supervivencia cotidiana. Pero la Constitución no es el problema, es la solución para conseguir la integración democrática de todos. No es una cuestión de fe, sino una cuestión de ética pública democrática, plural y laica.