La Universidad Central de Madrid fue el escenario de una quema pública de libros el domingo 30 de abril de 1939, solo un mes después de finalizada la guerra.

Promovido por Falange Española y de las JONS, fue un “auto de fe” -como lo calificó Ya en su edición del 2 de mayo- semejante a los que ejecutaba la Inquisición, cuando los condenados por herejía eran quemados en público. Fue la manera que tuvo el Sindicato Español Universitario de “celebrar” la Fiesta del Libro del Año I de la Victoria. El pie de la foto publicada en ABC ese mismo día 2 -no hubo prensa el 1 de mayo- decía: “El domingo se celebró en el patio de la Universidad Central un acto en el que se hizo la quema simbólica de los libros que durante el dominio rojo sirvieron para corromper y engañar a las juventudes de la llamada Universidad Popular”

Al acto, que debía tener un significado y una dimensión ejemplarizantes, asistió Antonio de Luna catedrático de Derecho que había ocupado cargos en la República, quintacolumnista durante la guerra y con una extensa biografía. Aunque comenzó leyendo un pasaje de El Quijote, su discurso desembocó en el acta del ‘auto de fe’, que incluía estos términos:

“Para edificar a España Una, Grande y Libre, condenamos al fuego los libros separatistas, los liberales, los marxistas, los de la leyenda negra, los anticatólicos, los del romanticismo enfermizo, los pesimistas, los pornográficos, los de un modernismo extravagante, los cursis, los cobardes, los seudocientíficos, los textos malos y los periódicos chabacanos, E incluimos en nuestro índice a Sabino Arana, Juan Jacobo Rousseau, Carlos Marx, Voltaire, Lamartine, Máximo Gorki, Remarque, Freud y al Heraldo de Madrid”.

Los jóvenes y envalentonados cachorros del SEU acompañaron la quema entonando el Cara al sol. Las exhortaciones bélicas a hacer piras con los libros “malignos” fueron seguidas al pie de la letra aquel día.

Falange se erigía así en órgano censor no solo de los libros políticos con contenido o ideología política, sino también de los libros de literatura, poesía o filosofía. Se condenó a la pira, pues, a los libros perniciosos y ‘envenenadores del alma popular’ que enunciaba De Luna, pero también miles de ejemplares de obras de Blasco Ibáñez, Ortega, Baroja, Unamuno… En resumen, cualquiera que no exaltara los estrechos y excluyentes valores morales nacionalcatolicismo.

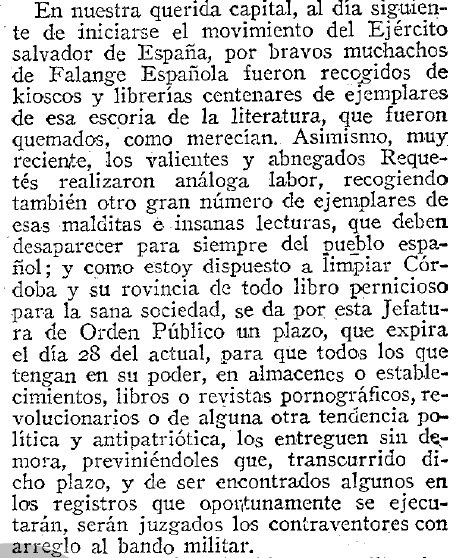

Se daba continuidad así una práctica habitual de los sublevados desde el mismo 18 de julio de 1936, que imponían violentamente en cada municipio que ocupaban. La consigna era clara: Llamas justicieras en todos los pueblos para destruir los libros ‘malignos’. En Córdoba fue prioritaria la limpieza de “libros perniciosos para la sana sociedad”, “escoria de la literatura”, “malditas e insanas lecturas”, “pornográficos y socialrevolucionarios infiltrados en el honrado y noble pueblo español, como revelaba el Jefe de Orden Público y teniente general de la Guardia Civil Bruno Ibáñez en una nota publicada por ABC de Sevilla el 26 de septiembre de ese mismo año:

“En nuestra querida capital, al día siguiente de iniciarse el movimiento del Ejército salvador de España, por bravos muchachos de Falange Española fueron recogidos de kioscos y librerías centenares de ejemplares de esa escoria de la literatura que fueron quemados como merecían. Asimismo, muy recientemente, los valientes y abnegados Requetés realizaron análoga labor, recogiendo también otro gran número de ejemplares de esas malditas lecturas que deben desaparecer para siempre del pueblo español”

(ABC de Sevilla, 26/IX/1939)

La primera gran quema pública se produjo en el puerto de La Coruña, frente al club náutico, el 19 de agosto. Más de un millar de volúmenes ardieron en varias hogueras. Los libros procedían de la biblioteca personal de Santiago Casares Quiroga, diputado de Izquierda Republicana y fugaz presidente del Gobierno, del centro de estudios sociales “Germinal”, de bibliotecas particulares, de escuelas públicas…

Quema de libros en La Coruña

Lo mismo ocurrió en Palma de Mallorca y otras muchas ciudades y pueblos de España durante la guerra. En Soria, por ejemplo, se dispuso la recogida inmediata de los pocos ejemplares que quedaban sin destruir, dado que la columna de requetés del general Emilio Mola, al pasar por la ciudad, había prendido fuego a los libros que había en un quiosco. Los que fueron requisados después acabaron en una hoguera en una dependencia del gobierno civil.

Y los que no fueron quemados, fueron confiscados y colocados bajo control militar, en función del bando del 28 de julio de 1936 que declaraba el estado de guerra e imponía la censura previa. Librerías, bibliotecas, particulares, entidades públicas y a corporaciones privadas fueron conminados a entregar los libros “prohibidos” o “disolventes”., un término muy usado en la época para referirse a todas aquellas publicaciones contrarias a la línea ideológica establecida por el Movimiento Nacional.

Aquellos autos de fe convirtieron en humo y cenizas miles y miles de páginas impresas con el saber y el conocimiento acumulado durante siglos. Algunos libreros y bibliotecarios pagaron con su propia vida su compromiso con la cultura. La estrategia de depuración siempre contó el apoyo de las autoridades religiosas y en muchos casos de responsables universitarios.

«Sé bien que los tiempos en los que el pensamiento estaba inscrito en la memoria humana tenían que ser mucho más hermosos; si en aquel tiempo alguien hubiese querido prensar libros, tendría que haber prensado cabezas humanas, pero tampoco eso habría servido para nada, porque los verdaderos pensamientos provienen del exterior, van junto al hombre como su fiambrera de fideos y por eso todos los inquisidores del mundo queman los libros en vano, porque cuando un libro comunica algo válido, su ritmo silencioso persiste incluso mientras lo devoran las llamas, y es que un verdadero libro siempre indica algún camino nuevo que conduce más allá de sí mismo»

Una soledad demasiado ruidosa (Bohumil Hrabal)