Nunca pasó desapercibido. Era un genio. Su curiosidad, su sed de saber, no tenía límites ni parangón. “Mi objetivo es simple. Es un completo conocimiento del universo, por qué es como es y por qué existe”. Soñaba a lo grande. La suya era la estirpe de Galileo, Newton y Einstein.

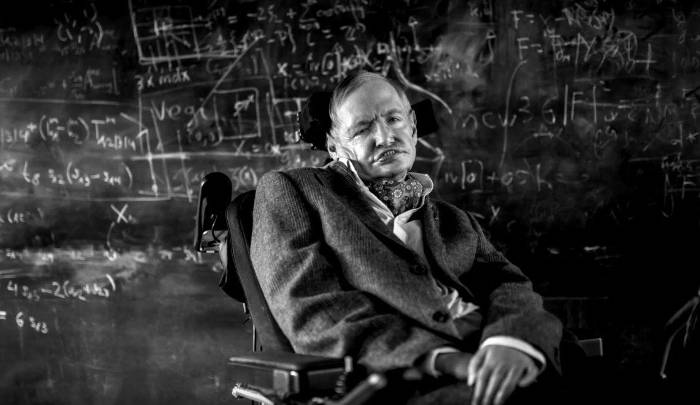

Hoy, miércoles 14 de marzo de 2018, en su apacible morada de Cambridge, a los 76 años de edad, tras cinco décadas de lucha numantina contra su esclerosis lateral amiotrófica, falleció el físico inglés Stephen Hawking, uno de los científicos más notables de nuestro tiempo. Sus aportes a la física teórica, la matemática aplicada, la astrofísica, la cosmología y la divulgación científica, tan variados y originales, difícilmente puedan ser exagerados. Entre ellos, cabe destacar sus estudios sobre las singularidades espacio-temporales y sus predicciones respecto a la radiación de los agujeros negros, que revolucionaron la teoría de la relatividad general, y también su aclamado libro Breve historia del tiempo: del Big Bang a los agujeros negros (1988).

Pero más aún quisiera rescatar, en este homenaje, su condición de librepensador, de intelectual irreligioso, de contradictor de la fe. Hawking siempre fue un hombre de pensamiento crítico, de talante incrédulo y antidogmático. Un materialista convencido y declarado, en las antípodas del oscurantismo metafísico. “El mayor enemigo del conocimiento –afirmó alguna vez– no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento”.

Y como sucediera con Betrand Russell, Carl Sagan y otras grandes luminarias de la ciencia contemporánea, su racionalismo y escepticismo jamás lo llevaron a desentenderse de las inquietudes humanistas, ni a renegar de los valores progresistas. Tampoco hicieron de él una persona fría e insensible, indiferente al amor y al arte, como gustan imaginar los cruzados de la anticiencia (La teoría del todo, la película de James Mash protagonizada por Eddie Redmayne, refleja muy bien esta otra veta suya más cálida, más íntima y emotiva, más «humana»).

Durante gran parte de su vida fue agnóstico, pero en 2010, al publicar su obra El gran diseño (en la que afirma que el universo se ha formado “de la nada”, “por generación espontánea”, y que “no es necesario” recurrir a la noción metafísica de un Dios creador “que encienda la mecha”, puesto que “existe una ley como la de la gravedad” que explica satisfactoriamente esa génesis), se declaró ateo. Es cierto que había aseverado con ambigüedad, en su Breve historia del tiempo, que si llegáramos a comprender todas las leyes del cosmos, conoceríamos “la mente de Dios”, afirmación que fue celebrada y publicitada con bombos y platillos por los grupos religiosos. Pero luego, haría esta importante aclaración: “En el pasado, antes de que entendiéramos la ciencia, era lógico creer que Dios creó el universo. Pero ahora, la ciencia ofrece una explicación más convincente. Lo que quise decir, cuando dije que podríamos conocer ‘la mente de Dios’, es que comprenderíamos todo lo que Dios sería capaz de comprender si acaso existiera. Pero no hay ningún Dios. Soy ateo”.

Su optimismo de raigambre ilustrada, su plena confianza en la potencia de la razón, me conmueve y moviliza profundamente, aunque en estos tiempos posmodernos a muchos probablemente les cause risa, disgusto o desprecio. Expresó alguna vez: “Debemos intentar comprender el comienzo del universo a partir de bases científicas. Puede que sea una tarea más allá de nuestras capacidades, pero al menos deberíamos intentarlo”. Hawking supo honrar este pensamiento. No hay de qué extrañarse. Consideraba que la humanidad “necesita un desafío intelectual”, porque, como apuntara con humor, “debe ser aburrido ser Dios y no tener nada que descubrir”.

Interrogado acerca de la condición humana, respondió: “Solo somos una especie de monos avanzados en un planeta más pequeño que una estrella promedio. Pero podemos entender el universo. Eso nos hace muy especiales”. Tenía toda la razón. Somos muy especiales, singularísimos. Con luces y sombras, desde luego. En el orden de lo bueno y de lo malo. Pero lo somos.

Sobre la vida y su finitud, Hawking declaró: “no le tengo miedo a la muerte, pero yo no tengo prisa en morir. Tengo muchas cosas que quiero hacer antes”. En esta día triste, enlutado por su partida, me consuela pensar que, al fin de cuentas, pudo llevar a cabo bastante de lo que ansiaba, y con toda seguridad, mucho más de lo que hubiese imaginado cuando, siendo muy joven, le diagnosticaron una grave dolencia degenerativa.

No vivió en vano (en su pecho palpitaban las pasiones alegres de Spinoza). Vivió para hacer realidad su mayor anhelo: conocer el cosmos y entender por qué existe, sin mistificaciones mitológicas ni teológicas. Contra viento y marea, sobreponiéndose a las peores adversidades imaginables, Stephen Hawking se las arregló para ser feliz, sin renegar de sí mismo. Acaso sea este su mayor legado.

Federico Mare

__________